Intervista all’artista Taus Makhacheva.

Il Daghestan, terra di confine tra l’Asia e l’Europa ma anche centro nevralgico di conflitti mai risolti, è al centro dell’obiettivo della giovane artista emergente Taus Makhacheva. L’intervista è per Arskey.

Breve intervista a Taus Makhacheva. La mimesi delle minoranze etniche.

Di Laura Luppi

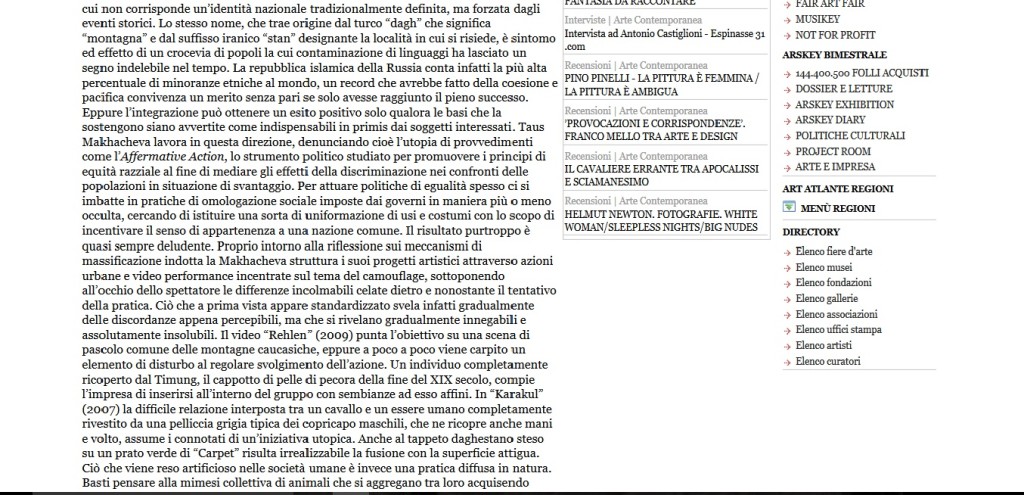

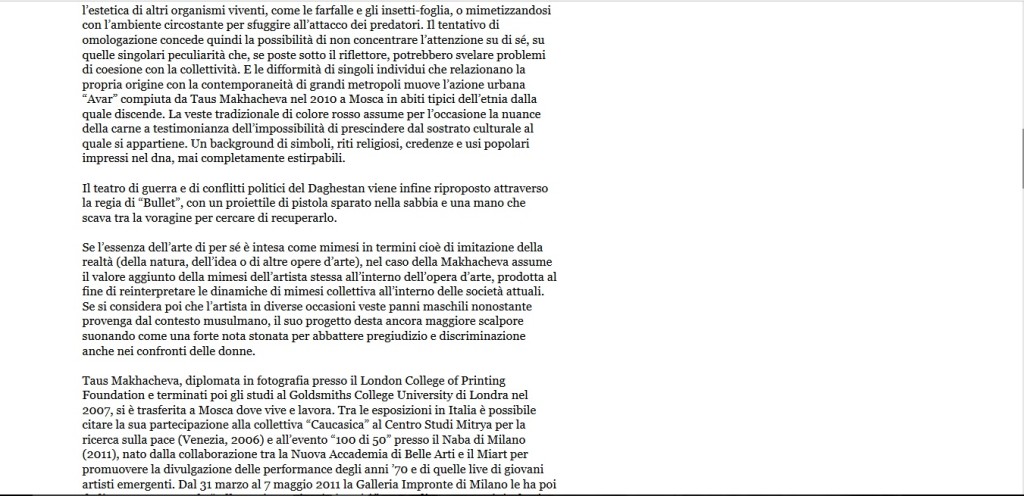

La giovane artista emergente Taus Makhacheva (1983) posiziona la sua lente di ingrandimento su un piccolo punto della cartina geografica, uno Stato di non ampia estensione territoriale (circa 50.300 Km²), il Daghestan, terra di confine tra l’Asia e l’Europa, ma anche centro nevralgico di conflitti mai risolti. La biodiversità dei paesaggi collima perfettamente con la molteplicità di etnie presenti all’interno di quei confini a cui non corrisponde un’identità nazionale tradizionalmente definita, ma forzata dagli eventi storici. Lo stesso nome, che trae origine dal turco “dagh” che significa “montagna” e dal suffisso iranico “stan” designante la località in cui si risiede, è sintomo ed effetto di un crocevia di popoli la cui contaminazione di linguaggi ha lasciato un segno indelebile nel tempo. La repubblica islamica della Russia conta infatti della più alta percentuale di minoranze etniche al mondo, un record che avrebbe fatto della coesione e pacifica convivenza un merito senza pari se solo avesse raggiunto il pieno successo. Eppure l’integrazione può ottenere un esito positivo solo qualora le basi che la sostengono siano avvertite come indispensabili in primis dai soggetti interessati. Taus Makhacheva lavora in questa direzione, denunciando cioè l’utopia di provvedimenti come l’Affermative Action, lo strumento politico studiato per promuovere i principi di equità razziale al fine di mediare gli effetti della discriminazione nei confronti delle popolazioni in situazione di svantaggio. Per attuare politiche di egualità spesso ci si imbatte in pratiche di omologazione sociale imposte dai governi in maniera più o meno occulta, cercando di istituire una sorta di uniformazione di usi e costumi con lo scopo di incentivare il senso di appartenenza a una nazione comune. Il risultato purtroppo è quasi sempre deludente. Proprio intorno alla riflessione sui meccanismi di massificazione indotta la Makhacheva struttura i suoi progetti artistici attraverso azioni urbane e video performance incentrate sul tema del camouflage, sottoponendo all’occhio dello spettatore le differenze incolmabili celate dietro e nonostante il tentativo della pratica. Ciò che a prima vista appare standardizzato svela infatti gradualmente delle discordanze appena percepibili, ma che si rivelano gradualmente innegabili e assolutamente insolubili. Il video “Rehlen” (2009) punta l’obiettivo su una scena di pascolo comune delle montagne caucasiche, eppure a poco a poco viene carpito un elemento di disturbo al regolare svolgimento dell’azione. Un individuo completamente ricoperto dal Timung, il cappotto di pelle di pecora della fine del XIX secolo, compie l’impresa di inserirsi all’interno del gruppo con sembianze ad esso affini. In “Karakul” (2007) la difficile relazione interposta tra un cavallo e un essere umano completamente rivestito da una pelliccia grigia tipica dei copricapo maschili, che ne ricopre anche mani e volto, assume i connotati di un’iniziativa utopica. Anche al tappeto daghestano steso su un prato verde di “Carpet” risulta irrealizzabile la fusione con la superficie attigua. Ciò che viene reso artificioso nelle società umane è invece una pratica diffusa in natura. Basti pensare alla mimesi collettiva di animali che si aggregano tra loro acquisendo l’estetica di altri organismi viventi, come le farfalle e gli insetti-foglia, o mimetizzandosi con l’ambiente circostante per sfuggire all’attacco dei predatori. Il tentativo di omologazione concede quindi la possibilità di non concentrare l’attenzione su di sé, su quelle singolari peculiarità che, se poste sotto il riflettore, potrebbero svelare problemi di coesione con la collettività. E le difformità di singoli individui che relazionano la propria origine con la contemporaneità di grandi metropoli muove l’ azione urbana “Avar” compiuta da Taus Makhacheva nel 2010 a Mosca in abiti tipici dell’etnia dalla quale discende. La veste tradizionale di colore rosso assume per l’occasione la nuance della carne a testimonianza dell’impossibilità di prescindere dal sostrato culturale al quale si appartiene. Un background di simboli, riti religiosi, credenze e usi popolari impressi nel dna, mai completamente estirpabili.

Il teatro di guerra e di conflitti politici del Daghestan viene infine riproposto attraverso la regia di “Bullet”, con un proiettile di pistola sparato nella sabbia e una mano che scava tra la voragine per cercare di recuperarlo.

Se l’essenza dell’arte di per sé è intesa come mimesi in termini cioè di imitazione della realtà (della natura, dell’idea o di altre opere d’arte), nel caso della Makhacheva assume il valore aggiunto della mimesi dell’artista stessa all’interno dell’opera d’arte, prodotta al fine di reinterpretare le dinamiche di mimesi collettiva all’interno delle società attuali. Se si considera poi che l’artista in diverse occasioni veste panni maschili nonostante provenga dal contesto musulmano, il suo progetto desta ancora maggiore scalpore suonando come una forte nota stonata per abbattere pregiudizio e discriminazione anche nei confronti delle donne.

Taus Makhacheva, diplomata in fotografia presso il London College of Printing Foundation e terminati poi gli studi al Goldsmiths College University di Londra nel 2007, si è trasferita a Mosca dove vive e lavora. Tra le esposizioni in Italia è possibile citare la sua partecipazione alla collettiva “Caucasica” al Centro Studi Mitrya per la ricerca sulla pace (Venezia, 2006) e all’evento “100 di 50” presso il Naba di Milano (2011), nato dalla collaborazione tra la Nuova Accademia di Belle Arti e il Miart per promuovere la divulgazione delle performance degli anni ’70 e di quelle live di giovani artisti emergenti. Dal 31 marzo al 7 maggio 2011 la Galleria Impronte di Milano le ha poi dedicato una personale “Affermative Action (mimesis)” a cura di Marco Scotini, al cui vernissage l’artista si è prestata a un’azione di copertura del volto con una simbologia tribale.

Laura Luppi: Per quale motivo hai scelto la performance e la video arte per realizzare tuoi progetti?

Taus Makhacheva: La natura non commerciale delle performance artistiche degli anni ’60 mi ha sempre affascinata. Oggi però la situazione è molto cambiata e si può pensare di proporre un lavoro di questo tipo a un collezionista solamente sussurrandoglielo all’orecchio davanti a un avvocato, come nel caso di Tino Sehgal, oppure di mettere sul mercato la documentazione dello stesso in edizione limitata. Ma lo sforzo della performance di rimanere comunque un prodotto artistico meno vendibile di qualsiasi altro oggetto o dei dipinti stessi resta un dato di fatto. Inizialmente ho cominciato a occuparmi di performance benché ne fossi terribilmente spaventata, ma l’ho fatto perché sapevo che si sarebbe rivelato il giusto medium espressivo per realizzare appieno i miei obiettivi. Ciò nonostante devo ammettere che la scelta di adottare un mezzo artistico piuttosto che un altro non è mai stata predeterminata. Essa varia infatti da progetto a progetto, perché basata sull’intenzione di utilizzare il migliore strumento atto a comunicare al meglio l’idea dell’opera stessa. Per esempio i due progetti di cui mi sto attualmente occupando sono produzioni video in cui l’elemento performativo è completamente assente.

LL: Qual è secondo te il rapporto tra simbolo e realtà? Come il simbolo può essere portatore di differenze o identità?

TM: Secondo la mia interpretazione il simbolo di solito si proietta al di là di se stesso, in questo senso lavorare col simbolo è l’unica maniera per comunicare e trasmettere l’identità collettiva o le differenze individuali.

LL: A quale progetto stai lavorando?

TM: Al momento ho in mente due produzioni video: di una sono già state girate le scene e devo solo iniziare il montaggio, l’altra invece è ancora in fase di ricerca e progettazione.

La prima ha come titolo “Dog fights” e sarà un’installazione video a multi proiezione. In Daghestan i combattimenti tra cani godono di uno status legale e di questi ogni anno hanno luogo i campionati suddivisi in tre categorie di peso. Per il progetto in questione ho documentato le Finali del Campionato Nazionale. Il nome ufficiale del torneo è “Test di qualità di combattimento del Pastore delle montagne del Caucaso” lasciando intendere che non si tratta solo di un’attività “piacevole”, ma anche di un intenso e selettivo programma di allevamento e allenamento attuato per preservare le caratteristiche proprie della razza. Nello specifico il Pastore delle montagne del Caucaso proviene dalle zone nordiche del Caucaso e la sua origine risale a più di duemila anni fa, risultando ancora oggi di ausilio ai pastori per la protezione dei greggi di pecore dall’eventuale attacco dei lupi. Per renderlo meno vulnerabile durante il combattimento, al Pastore del Caucaso vengono tagliate le orecchie quando è cucciolo. Per determinare invece la vittoria o la sconfitta durante il torneo vi è uno specifico regolamento: per esempio motivo di sconfitta può essere il fatto che un cane nasconda la coda oppure che emetta un particolare lamento o verso. Per quanto mi riguarda ho preferito omettere qualsiasi tipo di opinione o giudizio in merito a questa disciplina o sport. Al contrario, ho condotto una serie di interviste a diversi proprietari di cani, tra cui all’unica donna che ha accesso a questo ambiente tipicamente maschile, perché considerata in grado di addestrare il Pastore del Caucaso alla stregua di un uomo. La mia dunque non vuole essere solo un’indagine sull’attuale struttura e sistema dei combattimenti tra cani, ma anche una ricerca sulle spaccature sociali legate al sesso in Daghestan.

Il secondo progetto che ho in mente sarà anch’esso un video. Nella zona Gunibskii del Daghestan si trova un villaggio di montagna totalmente disabitato, il cui nome è Gamsutl. Sulla base delle informazioni raccolte da alcuni ricercatori che hanno visitato l’area, pare che solo due persone vivano ancora su questo territorio. Il lavoro che ho intenzione di sviluppare consiste nel documentare lo stato attuale del villaggio, preparando una serie di interviste ai suoi due unici abitanti, da condurre in lingua Avar e da integrare poi con sottotitoli. Sarà mia intenzione inoltre porre una serie di domande alla ricercatrice dell’Istituto di Scienze Orientali dell’Accademia Russa di Scienze P.I.Tahnaeva, autrice di una monografia proprio su quest’area geografica. Il risultato finale sarà un video documentario sulle rovine del villaggio con il supporto sonoro delle voci fuori campo degli intervistati. Quella che ho appena esposto è giusto una bozza di un’idea che mi gira per la testa da un po’ e che, come le altre, prenderà sicuramente f

Leggi l'articolo